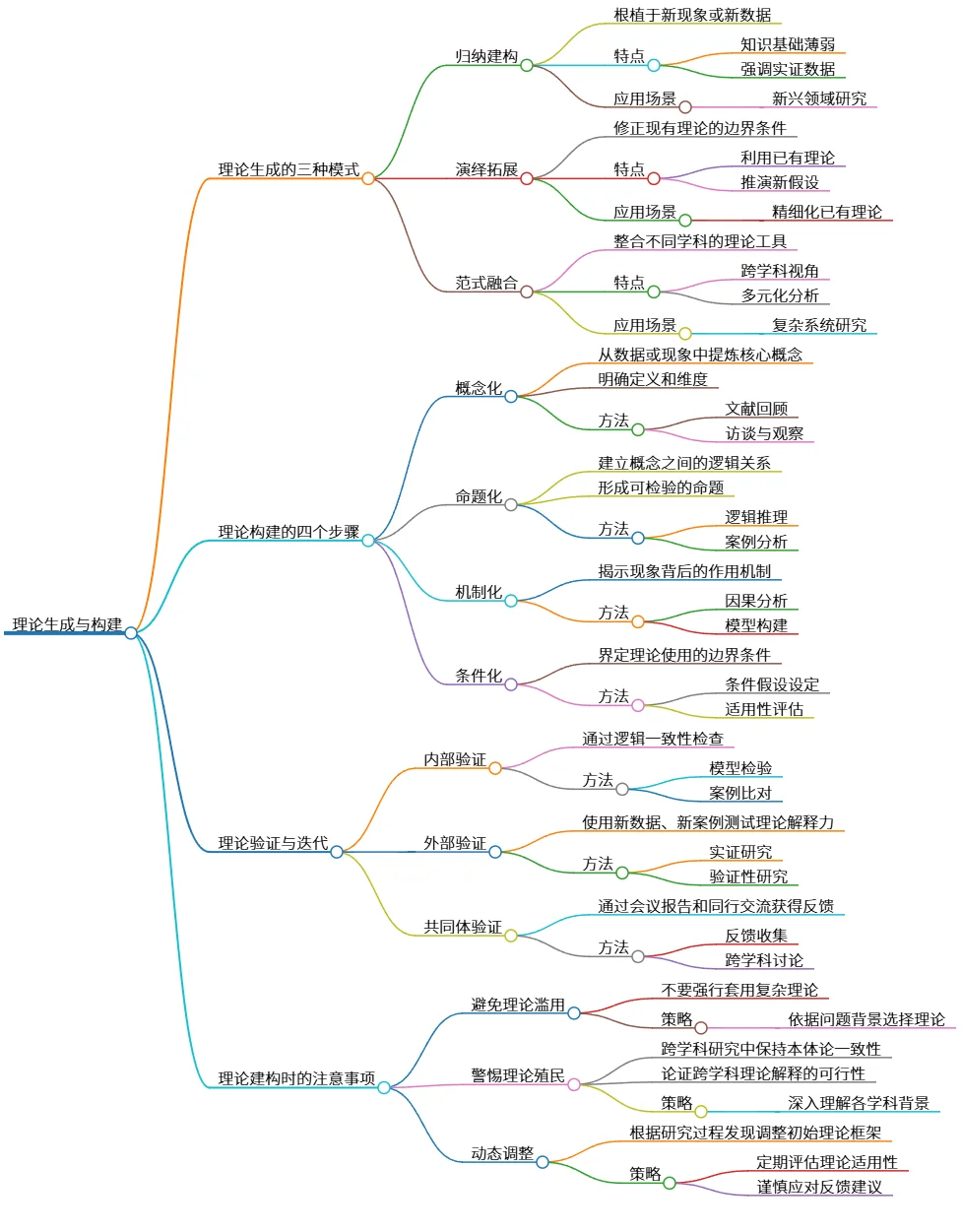

理论生成与构建:模式、步骤与注意事项分析

该思维导图概述了理论生成与构建的关键要素,包括三种生成模式(归纳建构、演绎拓展和范式融合)及四个构建步骤(概念化、命题化、机制化和条件化)。同时,强调理论验证与迭代的重要性,涉及内部验证、外部验证和共同体验证。最后,提出理论建构时需注意的事项,如避免理论滥用、警惕理论殖民和动态调整,以确保理论的有效性和适用性。

源码

# 理论生成与构建

## 理论生成的三种模式

### 归纳建构

- 根植于新现象或新数据

- 特点

- 知识基础薄弱

- 强调实证数据

- 应用场景

- 新兴领域研究

### 演绎拓展

- 修正现有理论的边界条件

- 特点

- 利用已有理论

- 推演新假设

- 应用场景

- 精细化已有理论

### 范式融合

- 整合不同学科的理论工具

- 特点

- 跨学科视角

- 多元化分析

- 应用场景

- 复杂系统研究

## 理论构建的四个步骤

### 概念化

- 从数据或现象中提炼核心概念

- 明确定义和维度

- 方法

- 文献回顾

- 访谈与观察

### 命题化

- 建立概念之间的逻辑关系

- 形成可检验的命题

- 方法

- 逻辑推理

- 案例分析

### 机制化

- 揭示现象背后的作用机制

- 方法

- 因果分析

- 模型构建

### 条件化

- 界定理论使用的边界条件

- 方法

- 条件假设设定

- 适用性评估

## 理论验证与迭代

### 内部验证

- 通过逻辑一致性检查

- 方法

- 模型检验

- 案例比对

### 外部验证

- 使用新数据、新案例测试理论解释力

- 方法

- 实证研究

- 验证性研究

### 共同体验证

- 通过会议报告和同行交流获得反馈

- 方法

- 反馈收集

- 跨学科讨论

## 理论建构时的注意事项

### 避免理论滥用

- 不要强行套用复杂理论

- 策略

- 依据问题背景选择理论

### 警惕理论殖民

- 跨学科研究中保持本体论一致性

- 论证跨学科理论解释的可行性

- 策略

- 深入理解各学科背景

### 动态调整

- 根据研究过程发现调整初始理论框架

- 策略

- 定期评估理论适用性

- 谨慎应对反馈建议

图片