巴金《春》:封建家庭中的青年觉醒与抗争探索

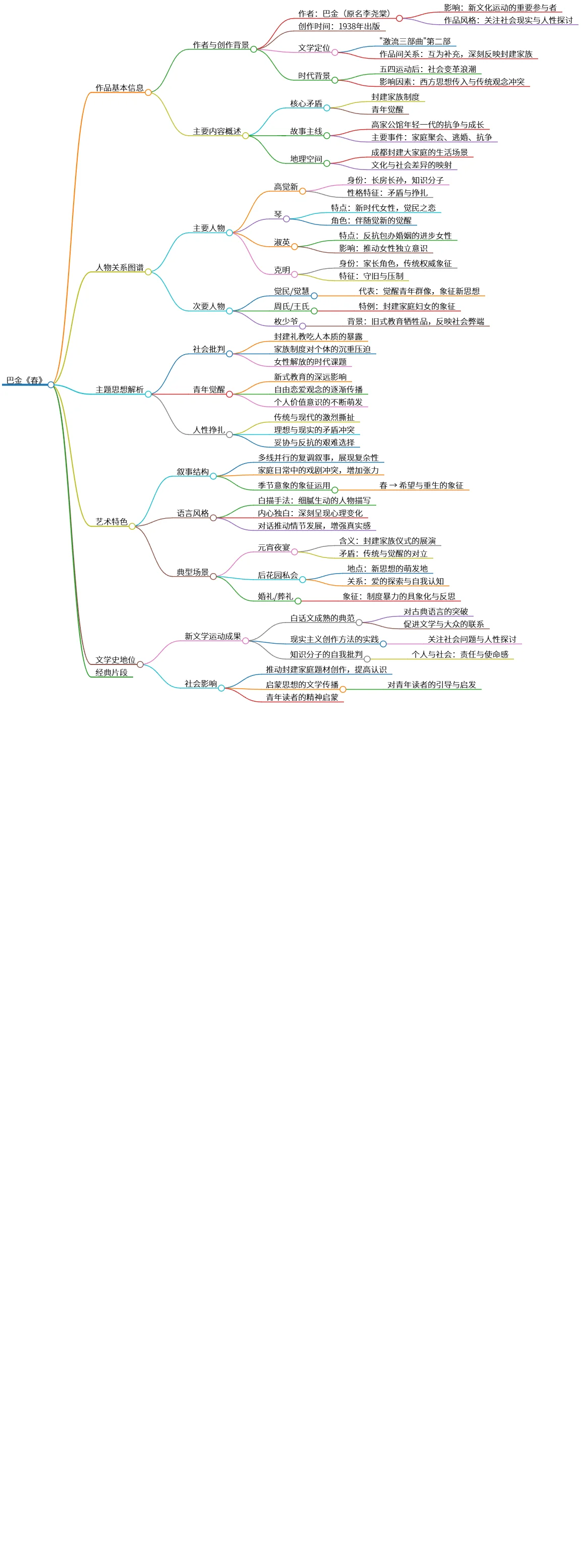

该思维导图对巴金的小说《春》进行了详细分析,涵盖了作品的基本信息、人物关系、主题思想、艺术特色、文学史地位以及经典片段选析。小说描绘了封建家族制度与青年觉醒之间的矛盾,通过主要人物的成长与抗争展现了社会批判、女性解放和人性挣扎等主题。此外,作品在叙事结构和语言风格上具有独特艺术特色,对新文学运动产生了重要影响,推动了社会思想的进步。

源码

# 巴金《春》

- 作品基本信息

- 作者与创作背景

- 作者:巴金(原名李尧棠)

- 影响:新文化运动的重要参与者

- 作品风格:关注社会现实与人性探讨

- 创作时间:1938年出版

- 文学定位

- "激流三部曲"第二部

- 作品间关系:互为补充,深刻反映封建家族

- 时代背景

- 五四运动后:社会变革浪潮

- 影响因素:西方思想传入与传统观念冲突

- 主要内容概述

- 核心矛盾

- 封建家族制度

- 青年觉醒

- 故事主线

- 高家公馆年轻一代的抗争与成长

- 主要事件:家庭聚会、逃婚、抗争

- 地理空间

- 成都封建大家庭的生活场景

- 文化与社会差异的映射

- 人物关系图谱

- 主要人物

- 高觉新

- 身份:长房长孙,知识分子

- 性格特征:矛盾与挣扎

- 琴

- 特点:新时代女性,觉民之恋

- 角色:伴随觉新的觉醒

- 淑英

- 特点:反抗包办婚姻的进步女性

- 影响:推动女性独立意识

- 克明

- 身份:家长角色,传统权威象征

- 特征:守旧与压制

- 次要人物

- 觉民/觉慧

- 代表:觉醒青年群像,象征新思想

- 周氏/王氏

- 特例:封建家庭妇女的象征

- 枚少爷

- 背景:旧式教育牺牲品,反映社会弊端

- 主题思想解析

- 社会批判

- 封建礼教吃人本质的暴露

- 家族制度对个体的沉重压迫

- 女性解放的时代课题

- 青年觉醒

- 新式教育的深远影响

- 自由恋爱观念的逐渐传播

- 个人价值意识的不断萌发

- 人性挣扎

- 传统与现代的激烈撕扯

- 理想与现实的矛盾冲突

- 妥协与反抗的艰难选择

- 艺术特色

- 叙事结构

- 多线并行的复调叙事,展现复杂性

- 家庭日常中的戏剧冲突,增加张力

- 季节意象的象征运用

- 春 → 希望与重生的象征

- 语言风格

- 白描手法:细腻生动的人物描写

- 内心独白:深刻呈现心理变化

- 对话推动情节发展,增强真实感

- 典型场景

- 元宵夜宴

- 含义:封建家族仪式的展演

- 矛盾:传统与觉醒的对立

- 后花园私会

- 地点:新思想的萌发地

- 关系:爱的探索与自我认知

- 婚礼/葬礼

- 象征:制度暴力的具象化与反思

- 文学史地位

- 新文学运动成果

- 白话文成熟的典范

- 对古典语言的突破

- 促进文学与大众的联系

- 现实主义创作方法的实践

- 关注社会问题与人性探讨

- 知识分子的自我批判

- 个人与社会:责任与使命感

- 社会影响

- 推动封建家庭题材创作,提高认识

- 启蒙思想的文学传播

- 对青年读者的引导与启发

- 青年读者的精神启蒙

- 经典片段

图片