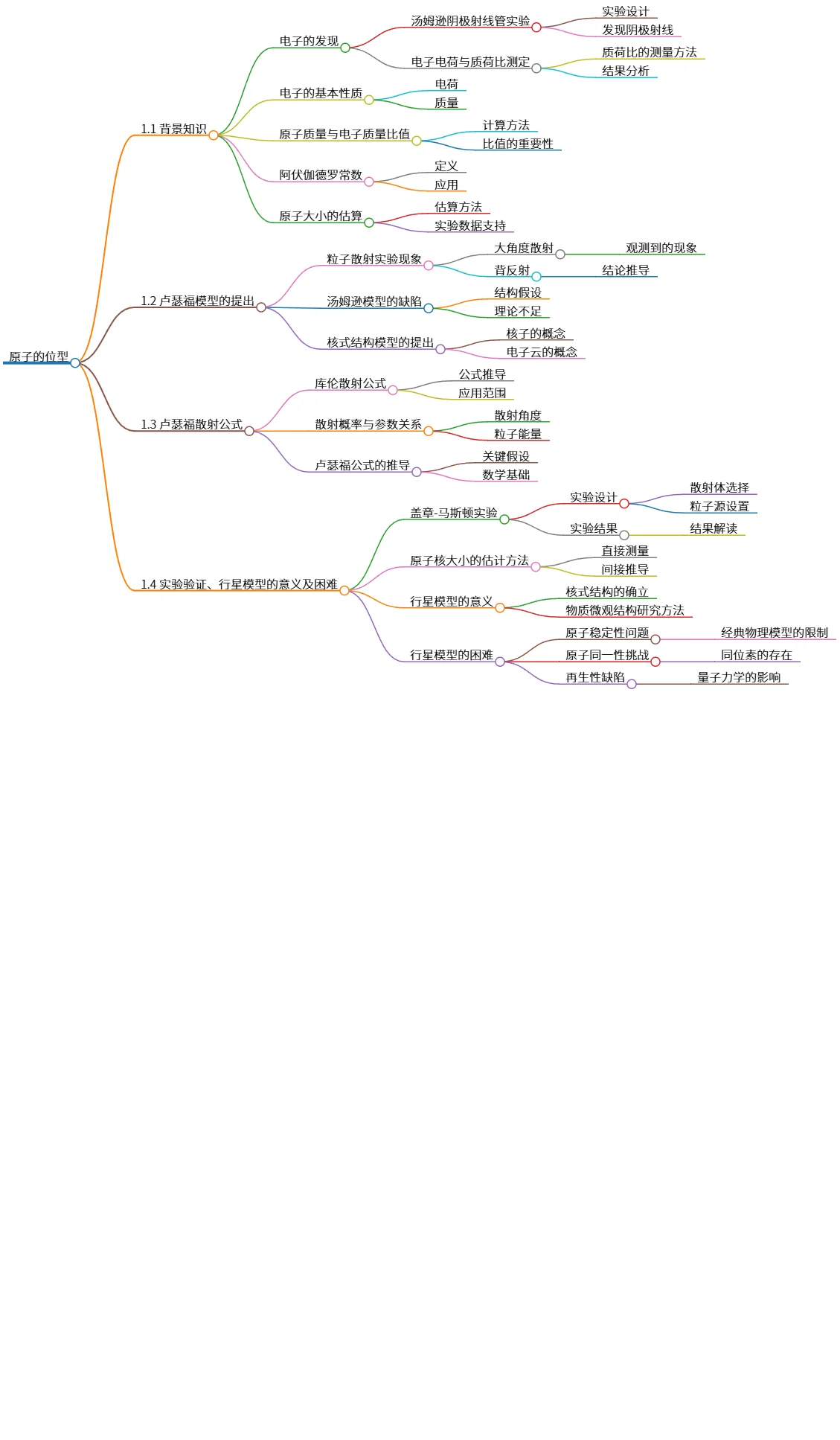

原子的位型:卢瑟福模型及其科学意义与挑战

该思维导图概述了卢瑟福模型的提出背景及其重要性。首先介绍了电子的发现与相关实验,如汤姆逊的阴极射线管实验,并总结了电子的基本性质。随后,卢瑟福通过粒子散射实验揭示了汤姆逊模型的缺陷,提出了核式结构模型,并推导了卢瑟福散射公式。最后,讨论了实验验证及行星模型的意义与面临的困难,包括稳定性、同一性与再生性的问题。

源码

# 原子的位型

- 1.1 背景知识

- 电子的发现

- 汤姆逊阴极射线管实验

- 实验设计

- 发现阴极射线

- 电子电荷与质荷比测定

- 质荷比的测量方法

- 结果分析

- 电子的基本性质

- 电荷

- 质量

- 原子质量与电子质量比值

- 计算方法

- 比值的重要性

- 阿伏伽德罗常数

- 定义

- 应用

- 原子大小的估算

- 估算方法

- 实验数据支持

- 1.2 卢瑟福模型的提出

- 粒子散射实验现象

- 大角度散射

- 观测到的现象

- 背反射

- 结论推导

- 汤姆逊模型的缺陷

- 结构假设

- 理论不足

- 核式结构模型的提出

- 核子的概念

- 电子云的概念

- 1.3 卢瑟福散射公式

- 库伦散射公式

- 公式推导

- 应用范围

- 散射概率与参数关系

- 散射角度

- 粒子能量

- 卢瑟福公式的推导

- 关键假设

- 数学基础

- 1.4 实验验证、行星模型的意义及困难

- 盖章-马斯顿实验

- 实验设计

- 散射体选择

- 粒子源设置

- 实验结果

- 结果解读

- 原子核大小的估计方法

- 直接测量

- 间接推导

- 行星模型的意义

- 核式结构的确立

- 物质微观结构研究方法

- 行星模型的困难

- 原子稳定性问题

- 经典物理模型的限制

- 原子同一性挑战

- 同位素的存在

- 再生性缺陷

- 量子力学的影响

图片