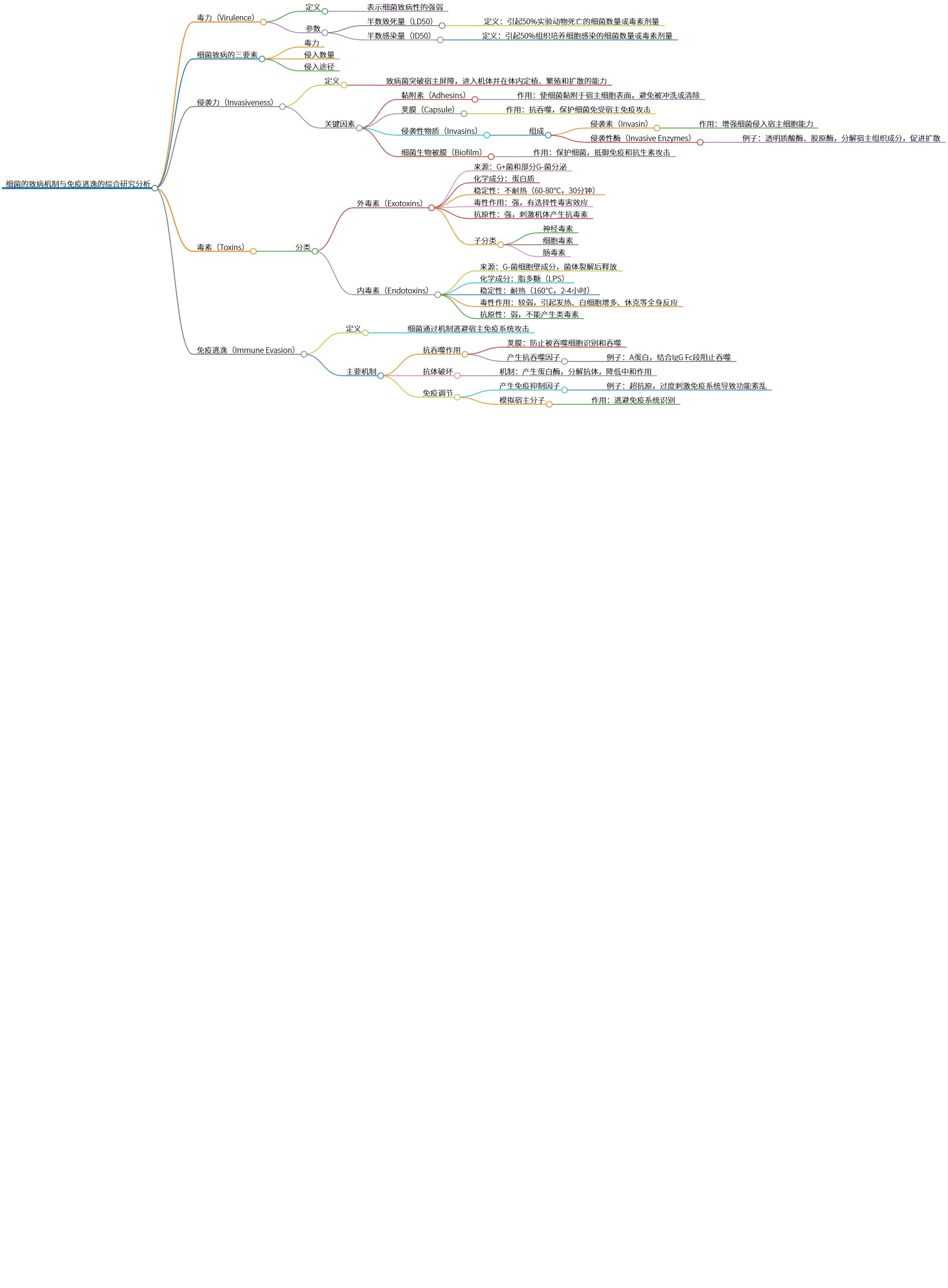

细菌的致病机制与免疫逃逸的综合研究分析

该思维导图概述了细菌的致病机制,包括毒力、侵袭力和毒素的分类与特性。细菌的致病性取决于其毒力、侵入数量和途径。侵袭力涉及细菌如何突破宿主屏障,利用黏附素、荚膜及侵袭性物质定植繁殖。毒素分为外毒素和内毒素,前者对宿主有强烈的选择性毒害作用,而后者则较弱。最后,细菌通过抗吞噬作用和免疫逃逸机制来抵御宿主免疫系统的攻击。

源码

# 细菌的致病机制与免疫逃逸的综合研究分析

- 毒力(Virulence)

- 定义

- 表示细菌致病性的强弱

- 参数

- 半数致死量(LD50)

- 定义:引起50%实验动物死亡的细菌数量或毒素剂量

- 半数感染量(ID50)

- 定义:引起50%组织培养细胞感染的细菌数量或毒素剂量

- 细菌致病的三要素

- 毒力

- 侵入数量

- 侵入途径

- 侵袭力(Invasiveness)

- 定义

- 致病菌突破宿主屏障,进入机体并在体内定植、繁殖和扩散的能力

- 关键因素

- 黏附素(Adhesins)

- 作用:使细菌黏附于宿主细胞表面,避免被冲洗或清除

- 荚膜(Capsule)

- 作用:抗吞噬,保护细菌免受宿主免疫攻击

- 侵袭性物质(Invasins)

- 组成

- 侵袭素(Invasin)

- 作用:增强细菌侵入宿主细胞能力

- 侵袭性酶(Invasive Enzymes)

- 例子:透明质酸酶、胶原酶,分解宿主组织成分,促进扩散

- 细菌生物被膜(Biofilm)

- 作用:保护细菌,抵御免疫和抗生素攻击

- 毒素(Toxins)

- 分类

- 外毒素(Exotoxins)

- 来源:G+菌和部分G-菌分泌

- 化学成分:蛋白质

- 稳定性:不耐热(60-80℃,30分钟)

- 毒性作用:强,有选择性毒害效应

- 抗原性:强,刺激机体产生抗毒素

- 子分类

- 神经毒素

- 细胞毒素

- 肠毒素

- 内毒素(Endotoxins)

- 来源:G-菌细胞壁成分,菌体裂解后释放

- 化学成分:脂多糖(LPS)

- 稳定性:耐热(160℃,2-4小时)

- 毒性作用:较弱,引起发热、白细胞增多、休克等全身反应

- 抗原性:弱,不能产生类毒素

- 免疫逃逸(Immune Evasion)

- 定义

- 细菌通过机制逃避宿主免疫系统攻击

- 主要机制

- 抗吞噬作用

- 荚膜:防止被吞噬细胞识别和吞噬

- 产生抗吞噬因子

- 例子:A蛋白,结合IgG Fc段阻止吞噬

- 抗体破坏

- 机制:产生蛋白酶,分解抗体,降低中和作用

- 免疫调节

- 产生免疫抑制因子

- 例子:超抗原,过度刺激免疫系统导致功能紊乱

- 模拟宿主分子

- 作用:逃避免疫系统识别

图片